古體詩和近體詩有什么區(qū)別?該怎么樣去區(qū)分?

古體詩和近體詩是相對而言的,這是兩種完全不同的文學體裁。古體詩是指唐朝之前的漢魏六朝詩歌,特點就是沒有嚴格的格律、不講平仄、句式自由,而近體詩也成為律詩,平仄相對,詩句對仗是特點。從這我們可以得出自由與嚴格是古體詩和近體詩根本特點。古詩也罷,律詩也罷,都是文學的一種體裁。從時間的先后順序以及體裁的發(fā)展過程來看,古體詩與近體詩的區(qū)別有時明顯,有時卻也不好區(qū)分。一般情況下,會從較簡單的下列幾個方面進行區(qū)分。

一、字、句規(guī)則上的區(qū)分。

近體詩(格律詩)每句由五個字或者七個字構(gòu)成,而古體詩則沒有這個限制。一般情況下近體詩由四句或八句組成,過八句的也是取“偶數(shù)句”,沒有“奇數(shù)句”。

二、平仄規(guī)則上的區(qū)分。

近體詩每一句的平仄結(jié)構(gòu)安排比較規(guī)律,其規(guī)律自成一套規(guī)則,違反規(guī)則的便不可稱為“近體”。這套準則流傳至今又分為好幾種細則,比如韻腳規(guī)則、相粘規(guī)則、相對規(guī)則等等。

三、韻部使用規(guī)則上的區(qū)別。

首先,由于古體詩所屬的時期沒有“官韻”(韻典)的概念,所以其經(jīng)歷的各個時期也沒有指定用韻,也就不存在押什么韻部的事情,只是按不同地域不同時期的發(fā)音習慣押韻,或者不押韻。

其次,古體詩押韻時允許中途換韻,韻腳由平聲換成另一平聲,或者換成仄聲均可,從第幾句開始換韻也沒有規(guī)定。

以上是通常意義上的區(qū)分。但遍觀中國古代詩歌的各個時期,這些只能稱作是形式上的區(qū)分。并且詩人也沒有“近體詩人”和“古體詩人”上的區(qū)分。自古體詩從《樂府》中脫成之日起,歷朝歷代的詩人都有所涉及,直至今日也未曾斷絕。只是今人大多以為“古詩即格律詩”的認知偏差造成了一種古體詩早已消失的錯覺。

如果深入了解一下,很多古體詩也是存在形式上的對仗和粘連的,特別是在古體向“格律詩”過渡期間產(chǎn)生的多種“詩體”,已經(jīng)注重“四聲八病”(句律)概念的運用了。比如南北朝時期的“永明體”和“山水詩”,如果單從句子的修辭結(jié)構(gòu)方面考慮不從格律規(guī)則方面考校,很容易被人將其與“格律詩”(近體詩)等同。

簡言之,在古時沒有按格律規(guī)則限制進行創(chuàng)作的詩就是古體詩。反之,按格律規(guī)則行詩的便是近體詩。復雜一點說,熟悉格律規(guī)則之后,兩者之間的區(qū)分還是直觀的。

至于兩者之間孰優(yōu)孰劣誰難誰易的問題則不存在。從形式上來說它們沒有可比性;如從內(nèi)容上來看,二者所處的歷史環(huán)境和人文環(huán)境更是不同。更主要的還是取決于作者,作者的天賦和后天知識結(jié)構(gòu)及文化素養(yǎng)決定了詩的好壞。就像更古一些的《詩經(jīng)》、《楚辭》、《樂府》一樣,沒有格律乃至聲律方面的規(guī)定,但它們的高古韻味卻是后來者難以追及的。

總之,不論是古體詩還是近體詩都是文明發(fā)展的產(chǎn)物,都是文學繁榮發(fā)展的結(jié)晶,二者雖是相對而言的,特點完全不同,但是卻都是值得我們學習和傳承的文學體裁!

- 學業(yè)水平系統(tǒng)測評

- 個性化針對教學計劃

- 線下逆襲試聽課

- 系列學科學習資料

- 熱門課程

- 熱門資訊

- 熱門資料

- 熱門福利

-

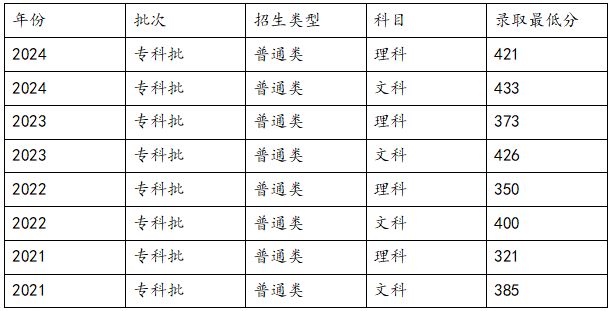

高考301分想沖刺陜工院?歷年錄取分數(shù)多少?【摘要】高考成績出來了,考了301分,孩子心里想著陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,又緊張又期待,陜工院是國家“雙高計劃”A檔建設(shè)院校,實力很強,好多考生都想去。這時候,陜工院歷年的錄取分數(shù)就很關(guān)鍵了,能知道自己有沒有希望考上,一定要來了解一下歷年的錄取分數(shù)線。

高考301分想沖刺陜工院?歷年錄取分數(shù)多少?【摘要】高考成績出來了,考了301分,孩子心里想著陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,又緊張又期待,陜工院是國家“雙高計劃”A檔建設(shè)院校,實力很強,好多考生都想去。這時候,陜工院歷年的錄取分數(shù)就很關(guān)鍵了,能知道自己有沒有希望考上,一定要來了解一下歷年的錄取分數(shù)線。 -

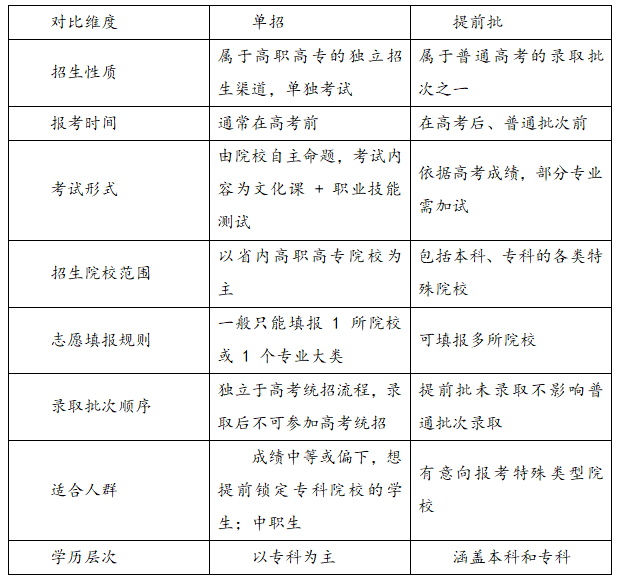

單招和提前批是什么意思?有哪些區(qū)別?一、單招和提前批是啥意思? 單招就是單獨招生,全名叫“普通高等職業(yè)教育單獨考試招生”。就是高等職業(yè)院校自己出題、自己組織考試、自己決定錄取誰,主要招中等職業(yè)學校的學生和普通高中畢業(yè)生。考試一般考文化課和職業(yè)技能。考上以后,和高考統(tǒng)招的學生待遇一樣。 提前批是普通高考招生里的一個錄取批次,在普

單招和提前批是什么意思?有哪些區(qū)別?一、單招和提前批是啥意思? 單招就是單獨招生,全名叫“普通高等職業(yè)教育單獨考試招生”。就是高等職業(yè)院校自己出題、自己組織考試、自己決定錄取誰,主要招中等職業(yè)學校的學生和普通高中畢業(yè)生。考試一般考文化課和職業(yè)技能。考上以后,和高考統(tǒng)招的學生待遇一樣。 提前批是普通高考招生里的一個錄取批次,在普 -

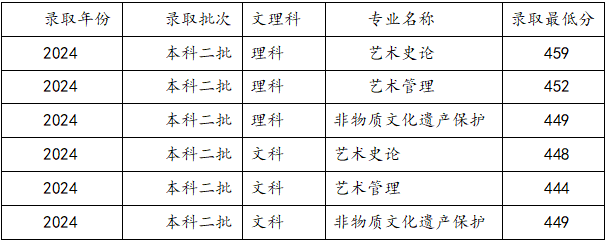

藝考音樂類包括什么專業(yè)及就業(yè)方向?西安音樂學院錄取分數(shù)【摘要】好多懷揣藝術(shù)夢想的學生都想走音樂藝考這條路,但是選啥專業(yè)對以后發(fā)展影響挺大的,考學校的話,錄取分數(shù)可是個關(guān)鍵門檻。今天咱就嘮嘮藝考音樂類有啥專業(yè),能干啥工作,還有西安音樂學院的錄取分數(shù)是多少,讓大家心里有數(shù),在學音樂的路上走得穩(wěn)當點。

藝考音樂類包括什么專業(yè)及就業(yè)方向?西安音樂學院錄取分數(shù)【摘要】好多懷揣藝術(shù)夢想的學生都想走音樂藝考這條路,但是選啥專業(yè)對以后發(fā)展影響挺大的,考學校的話,錄取分數(shù)可是個關(guān)鍵門檻。今天咱就嘮嘮藝考音樂類有啥專業(yè),能干啥工作,還有西安音樂學院的錄取分數(shù)是多少,讓大家心里有數(shù),在學音樂的路上走得穩(wěn)當點。 -

單招寄宿制學校靠譜嗎?西安博大教育環(huán)境咋樣?【摘要】現(xiàn)在升學競爭越來越激烈,好多學生想通過單招實現(xiàn)上學的夢想,單招寄宿制學校就受到許多家長的關(guān)注了。那些特別想讓孩子通過單招上理想學校的家長和學生,最關(guān)心的就是這種學校靠不靠譜,能不能幫孩子實現(xiàn)夢想,在西安的教育機構(gòu)里,西安博大教育挺受關(guān)注的,大家都想知道它的環(huán)境怎么樣。本期就跟隨小編一起看看吧!

單招寄宿制學校靠譜嗎?西安博大教育環(huán)境咋樣?【摘要】現(xiàn)在升學競爭越來越激烈,好多學生想通過單招實現(xiàn)上學的夢想,單招寄宿制學校就受到許多家長的關(guān)注了。那些特別想讓孩子通過單招上理想學校的家長和學生,最關(guān)心的就是這種學校靠不靠譜,能不能幫孩子實現(xiàn)夢想,在西安的教育機構(gòu)里,西安博大教育挺受關(guān)注的,大家都想知道它的環(huán)境怎么樣。本期就跟隨小編一起看看吧!

-

高考作文素材積累:流浪詩人——我的人生之路各位學生注意了,現(xiàn)在就要進入到2023年陰歷新年,各位學生過完年距離中高考又進了一步,為方便大家能夠積累更多的作文素材,小編老師為定期為大家更新優(yōu)秀范文,下面大家一起來賞析“流浪詩人——我的人生之路”。 作文題 閱讀下面的材料,根據(jù)要求寫一篇不少于800字的文章。(60分) 黃大發(fā),一位普

高考作文素材積累:流浪詩人——我的人生之路各位學生注意了,現(xiàn)在就要進入到2023年陰歷新年,各位學生過完年距離中高考又進了一步,為方便大家能夠積累更多的作文素材,小編老師為定期為大家更新優(yōu)秀范文,下面大家一起來賞析“流浪詩人——我的人生之路”。 作文題 閱讀下面的材料,根據(jù)要求寫一篇不少于800字的文章。(60分) 黃大發(fā),一位普 -

2023年高考作文素材積累:“絕品即常品”各位學生大家覺得高考作文多少分才過關(guān)呢?小編老師覺得作文滿分60分大家作文在56分以上才算是過關(guān),大家都知道高考一分之差差之千里,大家不要放過任何一個可以提分的可能!為幫助大家積累素材,小編老師為大家整理了比較好的作文題目和作文范文,供大家參考! 作文題 閱讀下面的材料,根據(jù)要求寫一篇不

2023年高考作文素材積累:“絕品即常品”各位學生大家覺得高考作文多少分才過關(guān)呢?小編老師覺得作文滿分60分大家作文在56分以上才算是過關(guān),大家都知道高考一分之差差之千里,大家不要放過任何一個可以提分的可能!為幫助大家積累素材,小編老師為大家整理了比較好的作文題目和作文范文,供大家參考! 作文題 閱讀下面的材料,根據(jù)要求寫一篇不 -

高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子!一提到英文寫作,很多同學就頭疼,如何組織語言、如何下筆呢?但自從知道了一些萬能的“套話”你就會發(fā)現(xiàn)自己的寫作水平會更上一層樓!下面小編老師為大家整理了高考英語作文開頭常用句子,想要了解的學生收藏起來! 開頭常用句子 1.Depending on per

高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子高考英語素材,高考英語作文開頭常用句子!一提到英文寫作,很多同學就頭疼,如何組織語言、如何下筆呢?但自從知道了一些萬能的“套話”你就會發(fā)現(xiàn)自己的寫作水平會更上一層樓!下面小編老師為大家整理了高考英語作文開頭常用句子,想要了解的學生收藏起來! 開頭常用句子 1.Depending on per -

西安高三化學輔導班哪家好?化學現(xiàn)在在新高考的分量也比較重,很多專業(yè)都要求選擇化學這門課。與物理相比化學不算難。最近有學生問老師西安高三化學輔導班哪家好?下面,小編老師為大家推薦西安一家比較好的高中補習機構(gòu),大家了解一下: 伊頓教育高三·化學輔導 基礎(chǔ) 1.激發(fā)學習動機2.培養(yǎng)學習興趣3.化學方程式總結(jié)歸納

西安高三化學輔導班哪家好?化學現(xiàn)在在新高考的分量也比較重,很多專業(yè)都要求選擇化學這門課。與物理相比化學不算難。最近有學生問老師西安高三化學輔導班哪家好?下面,小編老師為大家推薦西安一家比較好的高中補習機構(gòu),大家了解一下: 伊頓教育高三·化學輔導 基礎(chǔ) 1.激發(fā)學習動機2.培養(yǎng)學習興趣3.化學方程式總結(jié)歸納

All right reserved

All right reserved